El nuevo Astra 1KR ya está en el espacio. Aunque pueda parecerlo, no es el nuevo modelo de automóvil de alguna de las grandes marcas del sector. Se trata de lo último en satélites. Con él, la radio y la televisión experimentarán en las próximas décadas un cambio fundamental, al menos en lo que a alcance se refiere: 1600 canales llegarán a 107 millones de hogares europeos. Para contar ¿qué?

La incorporación de los satélites a la práctica de las economías de escala a nivel mundial, sube al sector en el caballo de la globalización industrial, mientras los medios audiovisuales se frotan las manos pensando en lo que se les viene. La ecuación es simple: más canales, mayores audiencias, mejor segmentación, más utilidad publicitaria, costes compartidos, beneficio en alza.

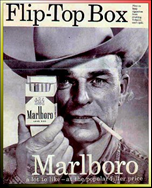

La promesa es sugerente -al menos para los empresarios- si se tiene en cuenta el volumen de anuncios con que la televisión -sólo la televisión- bombardea a los consumidores. Más de dos millones de anuncios (2.264.813) se emitieron en España en el 2005 entre canales estatales y autonómicos. Tele 5 fue la primera con 266.628 spots, aunque los demás no se quedaron atrás, incluidas las emisoras públicas. Puestos uno detrás de otro, todos los anuncios que emitió Tele 5 en dicho año ocuparían 84.469 minutos, 58 días de publicidad ininterrumpida que harían las delicias de cualquier programador televisivo.

De poco sirve que la ley limite a un máximo de 12 minutos de anuncios que pueden emitir las televisiones por cada hora de programación. Como mucho, los espectadores se quejan en sus ámbitos privados, pero ni mucho menos reivindican el respeto a su derecho de no ser arrasados diariamente por un verdadero tsunami publicitario. Esa indiferencia de la ciudadanía combina peligrosamente con unos beneficios tan jugosos para las empresas periodísticas. Quizá por eso, por el escozor de la conciencia, o por la necesidad de salvar la cara, está de moda incluir en las programaciones espacios sobre asuntos de interés común, a modo rápidas inserciones también tratadas con lenguaje publicitario. Es una forma de transmitir a la audiencia un presunto compromiso ético que, en realidad, no se ve por ninguna parte.

Sin embargo, es difícil imaginarse un mundo como el de hoy –rendido a la doctrina de lo audiovisual- sin la omnipresencia de la televisión. La proliferación de canales es apabullante. El ejemplo estadounidense da una idea a la ciudadanía europea de lo que se viene encima, a pesar de que este aluvión de oferta televisiva sea interpretado como una mejora de la calidad de vida, al menos tal cual lo ven los países que valoran la información como un privilegio de las sociedades avanzadas. Pero ¿qué es lo que cuentan esos medios de comunicación? ¿Su vocación es, en verdad, la de ejercer como mecanismos de difusión informativa para el bien de la comunidad? ¿O nacen, por el contrario, con el propósito de alcanzar audiencias –como sea- que son ofrecidas a los planificadores de medios publicitarios para que incluyan sus ofertas comerciales, sin más? Además de publicidad ¿qué otros contenidos serán incluidos?

Hasta ahora la función informativa había constituido la justificación definitiva para la puesta en marcha de un canal de televisión. Ya no es necesario. El canal 6 ha nacido recientemente en España sin ninguna vocación de informar –salvo de fútbol, que da dinero. No importa. Tampoco se trata de informar por informar, y exis ten otras funciones de interés social que pueden cumplir los medios de comunicación. Pero ello pone la atención en los contenidos. ¿Qué ofrecen, en verdad, los medios audiovisuales, particularmente la televisión?

ten otras funciones de interés social que pueden cumplir los medios de comunicación. Pero ello pone la atención en los contenidos. ¿Qué ofrecen, en verdad, los medios audiovisuales, particularmente la televisión?

Entre la profusión de escenas de violencia explícita que se exhiben incuso en horarios de programación infantil, los espacios dedicados a desvelar las intimidades –reales o ficticias- de sujetos cuyos méritos se limitan a haber aparecido alguna vez en la pequeña pantalla, el sensacionalismo de noticias irrelevantes más allá de ámbitos extraordinariamente restringidos, y las actuaciones musicales de ídolos artificiales impulsados por la industria discográfica, apenas se encuentra nada que tenga el más mínimo interés para el hombre y la mujer contemporáneos. Vivimos tiempos de sequía, y ésta alcanza también a las ideas. Quizá por eso se vuelva tanto la mirada al pasado.

Mientras la serie de mayor éxito televisivo es “Cuéntame”, inspirada en la España de la transición, en la Gran Vía madrileña –el Broadway español- Raphael canta solo con un piano, Nacho Cano hace furor con las canciones de los años 80 en su espectáculo “Hoy No Me Puedo Levantar” –carro al que se sube Ana Torroja lanzando un disco donde interpreta los temas de siempre, pero con tonos distintos-. En la acera de enfrente el triunfo es del musical “Mamma Mía” basado en las canciones que ABBA popularizara veinte año s atrás. Y muy cerca, Angela Carrasco, Virgen María con Camilo VI en el “Jesucristo Superestar” español de hace casi tres décadas, vuelve a los escenarios con sus temas de toda la vida. Los chicos de Operación Triunfo, triunfan, pero con canciones antiguas; los Beatles vuelven a las listas de éxito con la recopilación de sus temas inolvidables y Los Pecos giran por España. ¿Hemos vuelto a los clásicos -como en el Renacimiento- o nos hemos quedado sin ideas?

s atrás. Y muy cerca, Angela Carrasco, Virgen María con Camilo VI en el “Jesucristo Superestar” español de hace casi tres décadas, vuelve a los escenarios con sus temas de toda la vida. Los chicos de Operación Triunfo, triunfan, pero con canciones antiguas; los Beatles vuelven a las listas de éxito con la recopilación de sus temas inolvidables y Los Pecos giran por España. ¿Hemos vuelto a los clásicos -como en el Renacimiento- o nos hemos quedado sin ideas?

Cada vez es más difícil. La demanda de ocio pasivo crece. Los espectáculos tienen que ofrecer diversión, entretenimiento, evasión. La televisión –más en el show busines, y menos en el informativo y cultural- tiene que llenar horas y horas con unos contenidos que no tiene. El negocio no consiste en reflejar la realidad y contribuir a la convivencia. El negocio se reduce a tener grandes audiencias y ofrecerlas a los anunciantes para que publiciten sus marcas.

La cuestión está en los caladeros de contenido con los que llenar tantas horas de pantalla, y al menor coste posible. En sus orígenes la televisión asumía un papel creador que se reflejaba en lo que transmitían sus programas. Esa frontera entre emisores y receptores empezó a desdibujarse cuando los espectadores pasaron al otro lado como participantes en concursos, o para aplaudir en emisiones con público en el estudio. Más tarde, los programas sobre la vida cotidiana en profesiones o en lugares determinados, convertían al público en actores y espectadores del mismo espectáculo.

El gran salto se dio con los programas elaborados a base de grabaciones enviadas por la gente. Las cámaras pasaron de los platos a los hogares de millones de personas, trayendo consigo el inicio de una etapa nueva y distinta que nos convertía a todos en creadores de contenidos televisivos. Más allá fueron los “reality shows” y por fin Internet.

En unos pocos años hemos visto cómo las webcams han transformado el dormitorio de miles de pretendidas actrices porno en decorados televisivos de difusión planetaria. Hasta la llegada de Youtube. En tan solo un año, el sit io se ha hecho la pantalla favorita de seis millones de telespectadores diarios eligiendo entre cien millones de videos profesionales y caseros de todo el mundo. Todo por culpa de la fiesta de Chad Hurley y Steve Chen, cuyo video pesaba demasiado para enviarlo por correo electrónico. Así es que se les ocurrió crear su particular orgía audiovisual que hoy exhibe 65.000 videos nuevos cada día. Pero sin darse cuenta, este par de jóvenes emprendedores han echado abajo definitivamente la frontera entre el emisor y el receptor, haciendo que el programa y la audiencia se conviertan en la misma cosa. Se acabó con la tiranía de los programadores. Ya no eligen ellos. Ahora somos todos. Quizá lo único que tengamos en común sea carecer de algo que contar.

io se ha hecho la pantalla favorita de seis millones de telespectadores diarios eligiendo entre cien millones de videos profesionales y caseros de todo el mundo. Todo por culpa de la fiesta de Chad Hurley y Steve Chen, cuyo video pesaba demasiado para enviarlo por correo electrónico. Así es que se les ocurrió crear su particular orgía audiovisual que hoy exhibe 65.000 videos nuevos cada día. Pero sin darse cuenta, este par de jóvenes emprendedores han echado abajo definitivamente la frontera entre el emisor y el receptor, haciendo que el programa y la audiencia se conviertan en la misma cosa. Se acabó con la tiranía de los programadores. Ya no eligen ellos. Ahora somos todos. Quizá lo único que tengamos en común sea carecer de algo que contar.

especie que anidaba allí por primera vez. Jorge Ollero, Director General de Carreteras de

especie que anidaba allí por primera vez. Jorge Ollero, Director General de Carreteras de  bra donde las relaciones terreno-altura estaban más que comprometidas? ¿Quién ignoró el impacto de poblaciones flotantes en temporadas vacacionales sobre los recursos naturales del entorno?

bra donde las relaciones terreno-altura estaban más que comprometidas? ¿Quién ignoró el impacto de poblaciones flotantes en temporadas vacacionales sobre los recursos naturales del entorno? La ineficacia de esos responsables políticos hará que, al paso actual, en 2015 haya 47 millones de niños sin ir a la escuela, a pesar de haberse comprometido a que todos ellos puedan terminar la enseñanza primaria. Tomárselo en serio significa aumentar la ayuda en 3.000 millones de Euros más al año para conseguir los 18 millones de docentes que se precisan. Si se hubiese seguido un ritmo coherente en la consecución de sus promesas, esos líderes mundiales debieron haber terminado con la desigualdad educativa entre niños y niñas en el 2005. Sin embargo, la cosa está en que el 60% de los menores sin escolarizar son niñas. En su lista de deberes, no sólo no han logrado lo que se comprometieron a hacer; han permitido incluso el empeoramiento de la situación: los niños que mueren hoy antes de los cinco años en 14 países de los más pobres, son más que en 1990. En el 2004 murieron 11 millones de criaturas con menos de cinco años. De seguir así, el objetivo comprometido no se cumpliría hasta el 2050, con un coste de más de 41 millones de vidas.

La ineficacia de esos responsables políticos hará que, al paso actual, en 2015 haya 47 millones de niños sin ir a la escuela, a pesar de haberse comprometido a que todos ellos puedan terminar la enseñanza primaria. Tomárselo en serio significa aumentar la ayuda en 3.000 millones de Euros más al año para conseguir los 18 millones de docentes que se precisan. Si se hubiese seguido un ritmo coherente en la consecución de sus promesas, esos líderes mundiales debieron haber terminado con la desigualdad educativa entre niños y niñas en el 2005. Sin embargo, la cosa está en que el 60% de los menores sin escolarizar son niñas. En su lista de deberes, no sólo no han logrado lo que se comprometieron a hacer; han permitido incluso el empeoramiento de la situación: los niños que mueren hoy antes de los cinco años en 14 países de los más pobres, son más que en 1990. En el 2004 murieron 11 millones de criaturas con menos de cinco años. De seguir así, el objetivo comprometido no se cumpliría hasta el 2050, con un coste de más de 41 millones de vidas.