EL SENTIDO PERDIDO DE LAS COSAS

Alguien entra cargado de paquetes en la casa de su hermano. Lleva regalos de Navidad para los sobrinos. Los niños no desatienden su entretenimiento cuando saben de la visita. Cada uno, con la mirada fija en la consola de video juegos o en la de la televisión, continúa absorto frente al poder hipnótico que le cautiva. El tío se les acerca. Pide un beso que le dan con desgana siguiendo la rutina de una educación formal.

“El tío ha traído regalos” dice la madre. Los críos -aún no entrados en la pubertad- sueltan una leve sonrisa, más de cortesía que de entusiasmo. Toman los paquetes y rasgan las envolturas. Miran el interior. “Gracias” dicen desganadamente antes de que el libro de cuentos que recibe uno y el pequeño joyero de la otra queden abandonados en una repisa, sobre una mesa, en el sofá o en cualquier otro lugar. El momento de interés se ha limitado a la apertura del paquete, al sonido del papel rompiéndose para desvelar el contenido de su envoltura. El verdadero regalo se reduce al instante en que se acumula la curiosidad para satisfacerla inmediatamente después. Lo de dentro no son más que objetos como los muchos que han llegado en estos días de abundancia, a una sociedad de abundancia donde los niños son náufragos en la abundancia. El volumen está reñido con el valor, y por eso a los regalos se los termina despreciando.

Comodidad y velocidad son caras de una misma moneda. Se compra fácil, esto es, rápido, y así regalar es fácil, rápido también. No hay que pensar mucho en qué se compra ni en para quién es. Basta con gastar dinero y, eso sí, asegurarse el “ticket de compra” que enmascara la cantidad desembolsada en una pantomima ridícula de falsa modestia. Y tan rápido como se busca, se adquiere y se entrega, así se recibe se agradece y se desecha. Un regalo más. Lo que importa es el volumen. “¿Cuántos regalos te han traído?”

La celebración de la Navidad ha hecho circular nada menos que cien millones de mensajes SMS de felicitación. Mucho más rápido que los métodos tradicionales. Pero ¿con qué contenido? Un texto ingenioso -¿quizá lanzado al “movilespacio” por los propios operadores para estimular el re-envío y engrosar así la facturación en una fechas ya jugosas de por sí?- que ni siquiera hay que escribir. Se espera a recibir alguno y se lo rebota al número de “nuestros seres queridos” a los que, a pesar de serlo, no se les dedica un minuto de reflexión para decirles algo con sentido. No hay tiempo, y ahora con el móvil es tanto más rápido y cómodo.

Así quedan resumidas las expectativas con que nos conformamos de quienes nos acompañan en la aventura de vivir. A eso se reducen los regalos, como los libros han dejado de ser soportes de ideas, tramas, sueños, propuestas e imaginación, para quedarse en unas tapas llamativas, un título intrigante y un buen papel de envolver: moneda de cambio en un trasiego de buenas intenciones, pero sin fondo.

Los días del pre-cocinado, los congelados, la compra a distancia, los regalos virtuales, la “Second Life” y el You Tube constituyen una representación cotidiana de lo que antaño se vislumbraba como un futuro imaginado por la ciencia ficción en sus delirios más truculentos. Hoy no parecen tal cosa. La semejanza de la nueva realidad con la que la precede la hace parecer no menos auténtica, y la sutileza con que la fabada de lata ha empezado a convivir con la de puchero, la camufla hasta que ambas se confunden.

Pero corren tiempos de confusión, precisamente porque la similitud otorga carta de validez. La diferencia quizá esté solo en los detalles, pero no hay tiempo de prestarles atención. Por eso lo caro se confunde con lo bueno, lo grande se prefiere a lo pequeño, lo necesario y lo deseable apenas se distinguen. Los viajes y los traslados son cosas distintas que no suelen diferenciarse, como sucede entre la comunicación y los medios, entre lo que se dice y los cauces para decirlo. Se confunde el bienestar con el lujo y la opulencia con la calidad de vida, porque se cree que ésta tiene que ver con el hecho de tener, y no con el de vivir. Hay mucha distancia entre “estar juntos” y “estar en el mismo sitio”, pero hoy esto no se nota. “Te quiero” y “te deseo” no son asertos incompatibles, pero sí diferentes. Mucho y mejor no son sinónimos por más que lo parezcan.

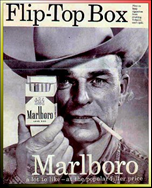

La abundancia ha hurtado a los niños la ilusión por los regalos. Pero en un mundo transformado en mercado, la cantidad es una condición sine quanon. Los límites, entonces, se diluyen y ni la moral, la ética, el respeto o los valores pueden ya aportar criterio. El único que prevalece es el de la competitividad. Por eso la televisión retransmite la ejecución en la horca de un ex-jefe de estado. Por ello mismo en los cines ya no hay entradas, ni en los periódicos papel. Y los coches huelen a perfume caro, los teléfonos hacen fotografías, las neveras se conectan a Internet y los perros mascota lucen collares con marcas de alta costura.

Las cosas, en definitiva, padecen un enturbamiento en su sentido como si la desatención a los detalles –a fin de cuentas no son más que eso, detalles- los dejara tan difusos como una imagen tomada a algo que se desplazara a mucha velocidad sin dejar mas huella que una referencia distorsionada de sus formas.